在电子电路领域,整流二极管是一种常见且重要的电子元器件。二极管从正向导通到截止并非瞬间完成,而是存在一个反向恢复过程。下面我们将详细探讨整流二极管的反向恢复过程及其背后的原理。

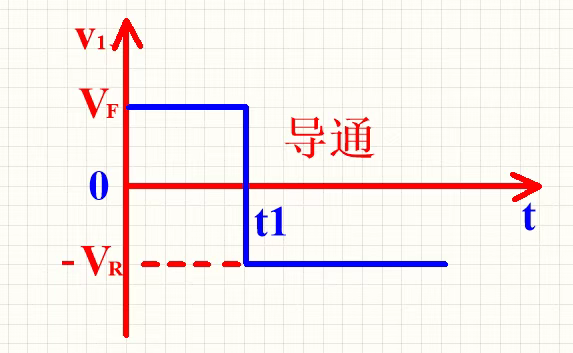

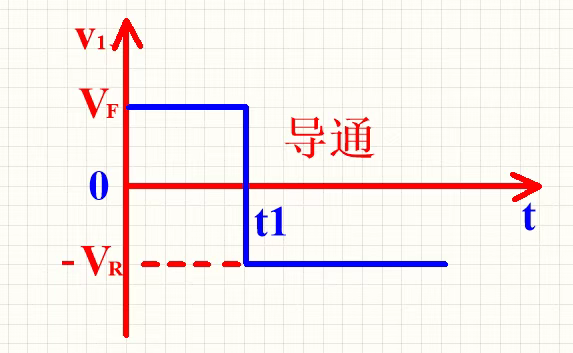

在硅二极管电路中,当加入特定的输入电压时,其工作状态会发生相应变化。在 0 - t1 时间内,输入为 +VF,二极管导通,电路中有电流流通。

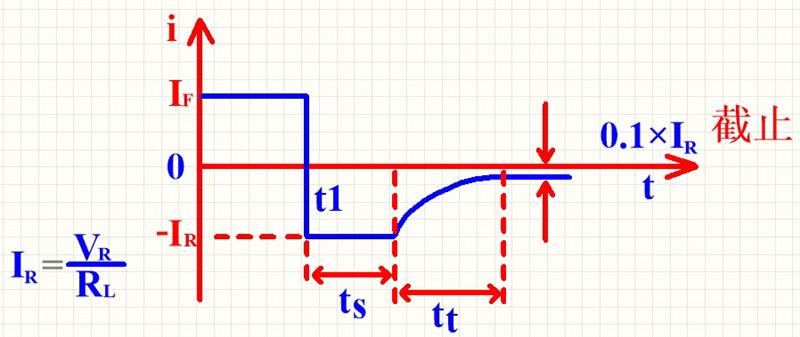

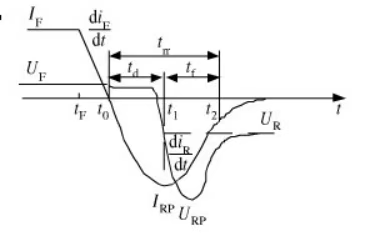

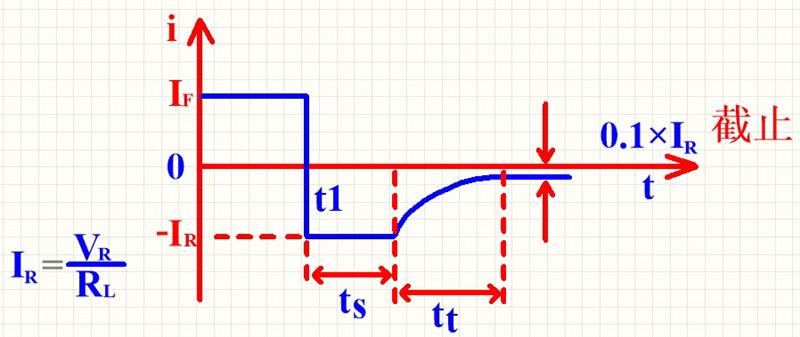

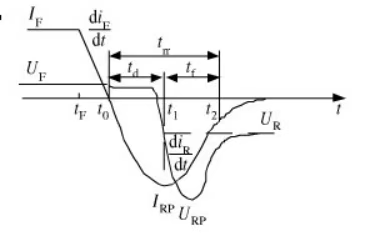

设 VD 为二极管正向压降(硅管为 0.7V 左右),当 VF 远大于 VD 时,VD 可略去不计。在 t1 时,V1 突然从 +VF 变为 -VR。在理想情况下,二极管将立刻转为截止,电路中应只有很小的反向电流。但实际情况并非如此,二极管并不立刻截止,而是先由正向的 IF 变到一个很大的反向电流 IR = VR/RL,这个电流维持一段时间 tS 后才开始逐渐下降,再经过 tt 后,下降到一个很小的数值 0.1IR,这时二极管才进入反向截止状态。

通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程。其中 tS 称为存储时间,tt 称为渡越时间,tre = ts + tt 称为反向恢复时间。由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。

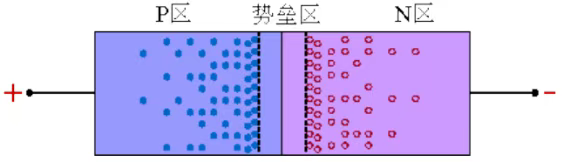

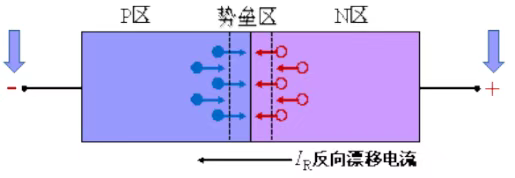

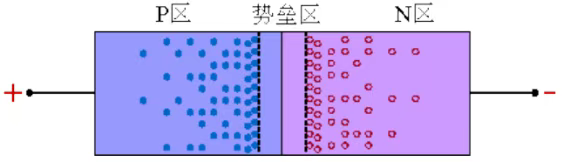

产生反向恢复过程的原因是电荷存储效应。当外加正向电压时,P 区空穴向 N 区扩散,N 区电子向 P 区扩散,不仅使势垒区(耗尽区)变窄,而且使载流子有相当数量的存储,在 P 区内存储了电子,而在 N 区内存储了空穴,它们都是非平衡少数载流子。

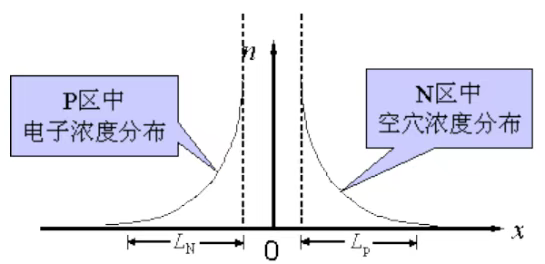

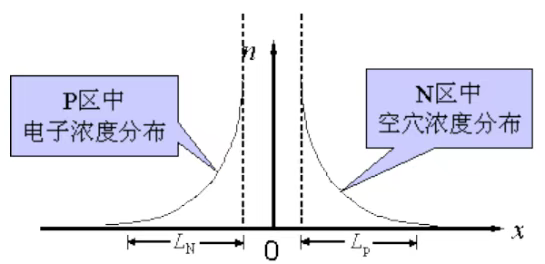

空穴由 P 区扩散到 N 区后,并不是立即与 N 区中的电子复合而消失,而是在一定的路程 LP(扩散长度)内,一方面继续扩散,一方面与电子复合消失,这样就会在 LP 范围内存储一定数量的空穴,并建立起一定空穴浓度分布,靠近结边缘的浓度,离结越远,浓度越小。正向电流越大,存储的空穴数目越多,浓度分布的梯度也越大。电子扩散到 P 区的情况也类似。

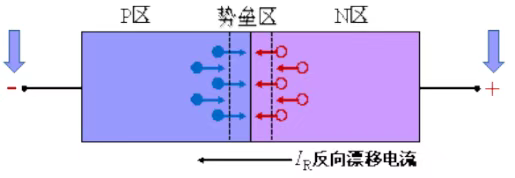

我们把正向导通时,非平衡少数载流子积累的现象叫做电荷存储效应。当输入电压突然由 +VF 变为 -VR 时,P 区存储的电子和 N 区存储的空穴不会马上消失,但它们将通过两个途径逐渐减少:一是在反向电场作用下,P 区电子被拉回 N 区,N 区空穴被拉回 P 区,形成反向漂移电流 IR;二是与多数载流子复合。在这些存储电荷消失之前,PN 结仍处于正向偏置,即势垒区仍然很窄,PN 结的电阻仍很小,与 RL 相比可以忽略,所以此时反向电流 IR =(VR+VD)/RL。一般 VR >> VD,即 IR=VR/RL。在这段期间,IR 基本上保持不变,主要由 VR 和 RL 所决定。经过时间 ts 后,P 区和 N 区所存储的电荷已显著减小,势垒区逐渐变宽,反向电流 IR 逐渐减小到正常反向饱和电流的数值,经过时间 tt,二极管转为截止。

由此可知,二极管在开关转换过程中出现的反向恢复过程,实质上是由于电荷存储效应引起的,反向恢复时间就是存储电荷消失所需要的时间。二极管和一般开关不同,“开” 与 “关” 由所加电压的极性决定,而且 “开” 态有微小的压降 Vf,“关” 态有微小的电流 i0。当电压由正向变为反向时,电流并不立刻成为 (- i0),而是在一段时间 ts 内,反向电流始终很大,二极管并不关断。经过 ts 后,反向电流才逐渐变小,再经过 tf 时间,二极管的电流才成为 (- i0),ts 称为储存时间,tf 称为下降时间。tr = ts + tf 称为反向恢复时间,以上过程称为反向恢复过程。这实际上是由电荷存储效应引起的,反向恢复时间就是存储电荷耗尽所需要的时间。该过程使二极管不能在快速连续脉冲下当做开关使用。如果反向脉冲的持续时间比 tr 短,则二极管在正、反向都可导通,起不到开关作用。

了解整流二极管的反向恢复过程对于电子电路的设计和优化具有重要意义。例如,在高频电路中,如果不能正确考虑二极管的反向恢复时间,可能会导致电路性能下降甚至出现故障。因此,电子工程师在选择和使用二极管时,需要充分考虑其反向恢复特性,以确保电路的稳定性和可靠性。